Blog

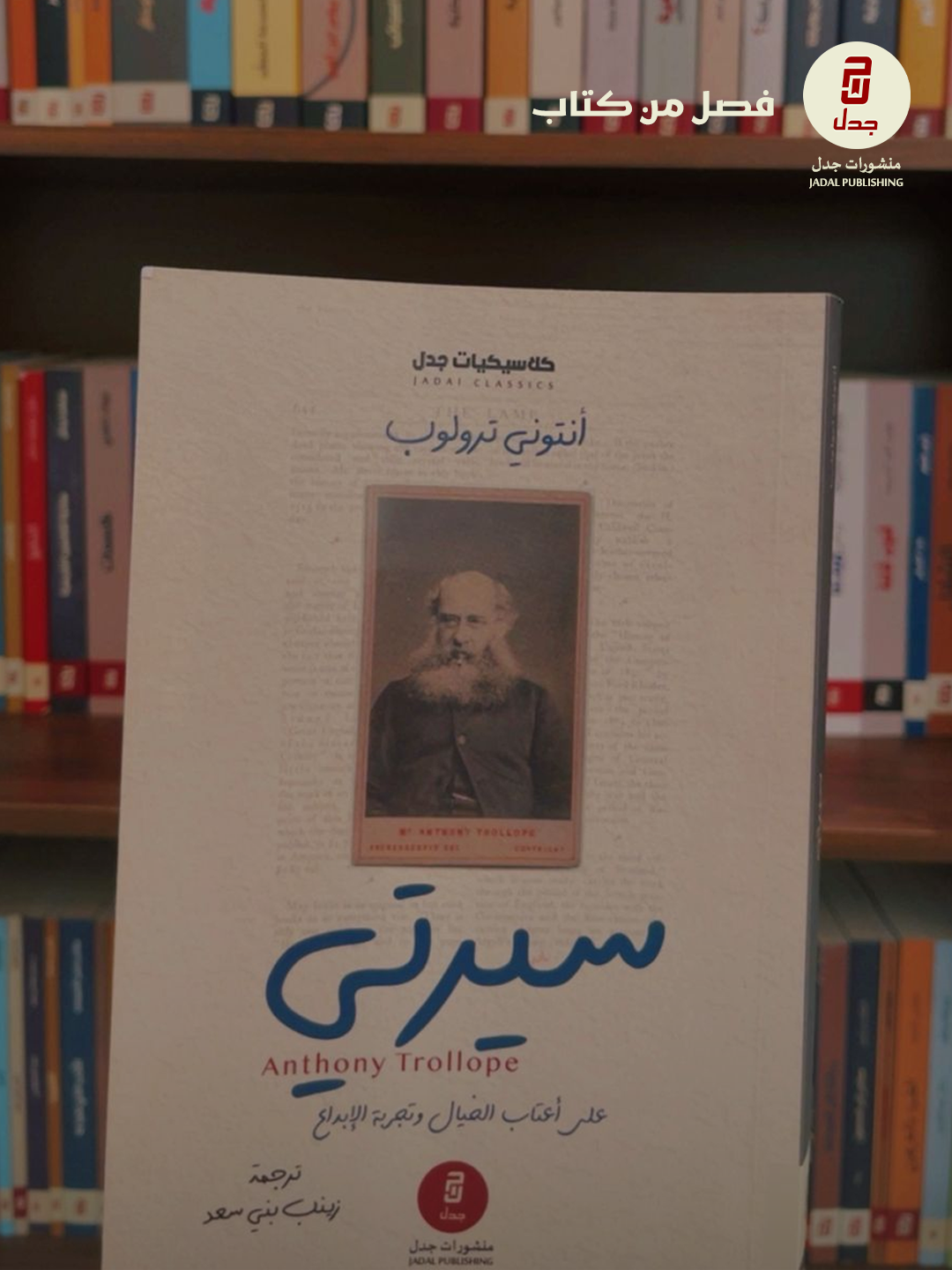

فصل من كتاب | سيرتي لـ: أنتوني ترولوب

رغم أنني لا أعتزم في هذه الصفحات العودة إلى أصل آل ترولوب بأسرهم، لا بد من كتابة بضع كلمات عن والدتي، ويعود ذلك إلى أن واجب البر بالوالدين يدفعني إلى ذِكرها، وأن والدتي صنعتْ لنفسها اسماً مهمّاً في أدب زمانها، ومن جانبٍ آخر كذلك؛ أنّ في حياتها المهنية ظروفاً جديرة بالذكر. كانت ابنة القسّ ويليام ميلتون، قسّ قرية هكفيلد في هامبشاير، الذي كان زميلاً في نيو كوليدج، وكذلك والدي. كانت في الثلاثين من عمرها عندما تزوجت والدي عام ١٨٠٩، وقبل ست أو سبع سنوات مضت، وقعتْ في يدي مجموعة من رسائل الحب التي أرسلتها إليه بطريقةٍ فريدة للغاية؛ حيث وُجِدتْ في منزل شخصٍ غريب أرسلها إلي بلطف كبير. مرَّ على هذه الرسائل قُرابة ستين عاماً منذ ذلك الحين، كتبتْ عدداً منها قبل زواجهما، والقسم الآخر بعد الزواج، على مدى -ربما- عام.

لم أقرأ في أي روايةٍ رسائلية لصموئيل ريتشاردسون أو الأستاذة فرانسيس بورني رسائلَ في غاية العذوبة، جميلة، ومفعمة بمشاعر نبيلة في الوقت ذاته، لكن أعجوبة هذه الرسائل كانت في الفرق الغريب الذي تُضفيهِ على رسائل الحب في يومنا هذا؛ إذ كانت كلها مكتوبة على ورق مربّع الشكل، ومطوية ومختومة، ومرسلة إلى والدي بكل حب. إلا أن اللغة في كُلِّ رسالةٍ -رغم أنها بلغتْ حد الرومانسية-كانت مُنتقاةً ببراعة ونضج، دون تغيير المقطع اللفظي في نظر العين الناقدة. ففي يومنا هذا، أيّ فتاة تنتقي الكلمات التي ستخاطب بها حبيبها، أو تسعى لسحره بطلاوة الحديث؟ لقد كانت تحب توظيف القليل من الألفاظ العامية، وتجد متعةً بالغةً بترف التعرف الكامل على كيان جديد وغريب. وكان ثمة مغزى في ذلك، مغزىً محببٌ لأفكارنا، لكنني أخشى أن هذه المرحلة من الحياة لا تُفضي إلى شغف الشعر بين فتياتنا؛ غير أن والدتي كانت كاتبة في النثر الأدبي، وتجد متعتها في الهِجاء، وهكذا، تشبث بها الإحساس الشعري على الدوام.

في السنوات العشر الأولى من حياتها الزوجية أصبحت أمّاً لستة أطفال؛ توفي أربعة منهم بسبب مرض السل بأعمار مختلفة. تزوجتْ أختي الكبرى وأنجبت أطفالاً، وما يزال أحدهم على قيد الحياة؛ لكنها كانت واحدة من الأربعة الذين تبعوا بعضهم بعضاً وماتوا على فترات خلال حياة والدتي. ولم يبقَ لها غيري أنا وأخي توم؛ لنواجه نحن الثلاثة مصير كتابة كُتبٍ أكثر من أي وقت مضى، قد تكتبهُ عائلة واحدة. رفعتْ أختي المتزوجة الرقم بكتابة قصة قصيرة عن كنيسة عليا مجهولة الهوية أسمتها تشوليرتون. ومنذ تاريخ زواجهما حتى عام ١٨٢٧ -عندما سافرت والدتي إلى أمريكا- أخذتْ شؤون والدي تتدهور في العالم باستمرار. كانت تحب المجتمع؛ الأمر الذي عكس على شخصيتها دوراً ليبرالياً إلى حد ما، وجعلها تبدي نوبة كراهيةٍ نحو الطغاة؛ انبثقتْ من أخطاء قتلة الملوك المحتملين وفاقة المنفيين الوطنيين؛ حتى إن الماركيز الإيطالي، الذي فرَّ بثيابٍ مستعملة من براثن أرشيدوق كان راغباً في إبادته، أو البروليتاريّ الفرنسي الذي يفكر -بطريقةٍ غير مباشرة- في التضحية بنفسهِ في سبيل قضية الحرية، كان موضع ترحيبٍ دائم في الضيافة المتواضعة لمنزلها. وبعد عدة سنوات، حين أبدى ماركيز من طبقة أخرى لطفاً معها، أصبحتْ مؤيدةً شرسة للمحافظين، ورأتْ أن الأرشيدوقات جميلات. وهكذا، طالما كانت معتقداتها السياسية شأناً من شؤون القلب، كما كانت في الحقيقة قناعاتها كلها. وعليهِ، أحسبُ أنها -بعد التفكير في الأسباب- أظنها لا تعرف شيئاً. كانت ذات قلب سليم النيّة من النواحي كلها، ورغبتها في فعل الخير لكلّ من حولها شاملة جداً، وقوة تضحيتها كبيرةً للغاية؛ إلى درجة أنها تحصل على الحق عادةً، مع أنها تفتقر إلى المنطق؛ ولكن لا بد من التسليم بأنها كانت امرأةً عاطفية. أتذكر كتبها جيداً، وبإمكاني رؤيتها تؤدي أنشطتها. كانت تُحب الشاعرين دانتي وسبنسر، لكنها أيضاً كانت تُفرط في مديح من تثني عليهِ السيدات في ذلك الوقت. أبهرتها الشهرة والمشهورون، فذرفت الدموع على ظلم اللورد بايرون. كانت من بين أولئك الذين يتلقفون الروايات بنهمٍ عند صدورها؛ مثل روايات السّير والتر سكوت غير المعروف آنذاك. ومن بين أولئك الذين ما يزالون يتحدثون عن انتصارات الآنسة ماريا إدجوورث، كانت على درايةٍ بالأدب في تلك الفترة، وبشعراء الماضي. أما بالنسبة إلى قراءات أخرى، فلا إخالها أتقنت الكثير. أعدُّ حياتها -مع أنها كانت تُخيم عليها في الفترة الأخيرة متاعب جمة- مُريحةً، منغمسةً بالترف، ولا معنى لها؛ حتى أبعدتها شؤون والدي وتطلعاتها الخاصة إلى أمريكا. كانت تحظى بأصدقاء أعزاء بين الأدباء، أتذكر منهم ماتياس، هنري ميلمان، الآنسة لاندون؛ لكنها، حتى بعد مضي فترة طويلة من نصف حياتها، لم تكتب سطراً واحداً جاهزاً للنشر. سافرت إلى أمريكا عام ١٨٢٧، بعد أن أثارتها -إلى حدٍ ما-الأفكار الاجتماعية والشيوعية لسيدة أتذكرها بوضوح تدعى الآنسة رايت، والتي أعتقد أنها كانت أول المُحاضرات الأمريكيات من النساء. ورغم ذلك، كانت رغبتها الرئيسة هي إنشاء عمل لأخي هنري، وربما كان العمل على ذلك هو مدعاة أخرى لتفكيك بيتها الإنكليزي دون الاعتراض على ثرواتها المنهارة أمام العالم بأسره. في سينسيناتي بولاية أوهايو، قامت ببناء بازار، وأحسب أنها خسرت الأموال كلها؛ التي ربما تم الشروع فيها في تلك المضاربة. لا أظن أن الأمر دام كثيراً، كما لا بد أن آخرين عانوا كذلك؛ لكنها أمعنت النظر في من حولها، إلى أبناء عمومتها الأمريكيين، وقررتْ أن تكتب كتاباً عنهم. جلبت هذا الكتاب معها في عام ١٨٣١، ونَشرَتهُ في أوائل عام١٨٣٢. كان عمرها خمسين عاماً آنذاك. وعند نشرها هذا الكتاب كانت تُدرك أنه إذا ما لم تنجح في كسب المال، فلن يكون ثمة مال لأيِّ فرد من أفراد الأسرة. لم تكن قد كسبتْ شلناً واحداً في حياتها من قبل، وتلقتْ على الفور مبلغاً كبيراً تقريباً من الناشرين، وإذا لم تخني ذاكرتي مبلغاً بقيمة أربعمئة جنيه إسترليني في غضون أشهر قليلة؛ ولأكثر من عشرين عاماً أخذتْ منذ ذلك الوقت حتى وفاتها تتلقى إيرادات كبيرة من خلال كتاباتها. لقد كان عمراً متأخراً لبدء مثل هذه المهنة. كان كتاب «الأصول المحلية للأمريكيين» أول سلسلة من كتب الرحلات، وربما كان الأفضل من بين السلسلة، والأشهر بلا ريب. ولن يكون من المبالغة أن نقول إنه كان ذا تأثير جوهريّ على سلوك الأميريكيين في ذلك الوقت، وإن ذلك التأثير حظي بتقدير كامل من قِبَلهم. ولا جرم أنه ما من شاهد كان أقل كفاءة من أي وقت مضى ليحكم على آفاق الشباب أو حتى على سعادتهم.

ما كان لأحد أن يتكيف بطبيعته على نحو أسوأ مع مهمة المعرفة؛ ما إذا كانت الأمة في طريقها إلى الازدهار؛ إذ أيّاً كان ما تراه، إنها تحكم عليه -كما تفعل معظم النساء- من وجهة نظرها، وإذا كان الشيء قبيحاً في عينيها، فيجب أن يكون قبيحاً في أعين الآخرين، وإذا كان قبيحاً، فلا بد أن يكون سيئاً.

ماذا لو كان لدى الناس الكثير من الطعام ليأكلوه، والكثير من الملابس لارتدائها، وهم يدوسون الموائد بأقدامهم، ولا يحترمون أفضل ما يملكون؟ كان الأمريكيون يعاملونها بخشونة وفظاظة وابتذال، ولقد أخبرتهم بذلك. أما تلك الأفكار الشيوعية والاجتماعية، التي ظنتها عظيمة في غرفة الجلوس خاصتها، فقد تبعثرتْ مع الرياح. كانت مجلدات الكتب التي كتبتها حادة اللهجة للغاية؛ لكنّها كتبتها على نحوٍ ذكي جداً؛ الأمر الذي أنقذ العائلة من الفقر. وهكذا بدأ الكتاب يتبع الكتاب مباشرةً؛ كتبتْ في البداية روايتين، ومن ثم كتاباً عن بلجيكا وألمانيا الغربية. وأعادتْ تأثيث المنزل الذي أسميته مزرعة أورلي، وأحاطتنا مرة أخرى بوسائل راحة بسيطة.

يكاد يكون من المستحيل التحدث بشيءٍ من المبالغة عن المرح والتعب في العمل الدؤوب الذي شكَّل شخصيتها. كان التعب شيئاً منفصلاً احتفظتْ بهِ لنفسها، وليس هناك داعٍ لأن يلاحظه أي شخص يعيش معها. كانت تجلس إلى مكتبها عند الرابعة صباحاً، تُنهي عملها قبل أن يبدأ العالم في الاستيقاظ. ورغم أن كل ما يتعلق بالبهجة والمرح كان من نصيب الآخرين؛ لكن في وسعها الرقص بأرجل الآخرين، وأن تتناول الطعام والشراب تماشياً مع أذواق الآخرين، وأن تشعر بالفخر لرؤيتها فتاةً ترتدي ثياباً فاخرة مبهرجة. يمكن لكل أم أن تفعل ذلك لبناتها؛ لكنها في وسعها أن تشعر بذلك تجاه أي فتاة يُعجِبها مظهرها وصوتها وأخلاقها. حتى عندما تكون منهمكةً في العمل، كانت ضَحِكات من تُحبهم مصدر بهجة لها. كان في قلبها الكثير.. الكثير.. لتعاني. ففي بعض الأحايين، يصبح العمل شاقاً عليها، وكان مطلوباً منها إنجازهُ، وهي مسرفة، تحب الحصول على المال لإنفاقه، ولكن من بين جميع الأشخاص الذين عرفتهم كانت الأكثر بهجة، أو -على أقل تقدير- الأكثر قدرة على الفرح. واصلنا هذه الحياة المتجددة في هارو لما يقرب من عامين، وكنت ما أزال في المدرسة خلالها، وفي نهايتها بلغتُ من العمر تسعة عشر عاماً تقريباً، عندئذٍ حلَّتْ كارثة كبيرة. حين كان والدي بصحةٍ جيدة، يعيش حياة بائسة بين الرهبان والراهبات، كان ما يزال يحتفظ بالجواد والعربة. وفي أحد أيام مارس ١٨٣٤، وتماماً كما قد تقرر أن عليَّ مغادرة المدرسة عوضاً عن البقاء حتى منتصف الصيف مثلما كان مُقرراً. استدعاني في الصباح الباكر لإيصالهِ إلى لندن. لقد كان مريضاً، ولا بد أنَّ مرضهُ كان شديداً إلى درجة أن يرضخ لأي شخص يمكنه إيصاله. وما إن انطلقنا حتى أخبرني أن عليَّ إيصاله إلى متن باخرة تُبحر إلى أوستند/بلجيكا، وهذا ما فعلته؛ لقد أوصلته عبر المدينة إلى المرسى. لم يكن من طبيعته أن يكون صريحاً، وحتى نهاية الرحلة لم يخبرني عن سبب سفرهِ إلى أوستند. كنتُ قد سمعتُ من قبل شيئاً من قبيل الرحيل بسرعة خارج البلاد ولكن لماذا كان عليه أن يرحل أولاً، وأن يسافر بهذهِ الطريقة المفاجئة؟! لم أعرف جواباً -على الأقل- حتى قفلتُ عائداً بالعربة إلى المنزل، ولمحتُ أن المنزل والأثاث أصبحا في عهدة ضباط العمدة. أوقفني البستاني الذي كان يعمل عندنا في الأيام السابقة وأنا أقود العربة على الطريق، ونبهني، بالإيماءات والإشارات والهمسات؛ إلى أن الحاجات برمتها – أي الجواد وطقم الجواد والعربة- سيجعلون منها جائزة إذا واصلتُ تقدُّمي على بعد بضع ياردات أكثر. لم أعرف السبب وراء ضرورة ألَّا يتحول الجواد وطقم الجواد والعربة إلى جائزة! لم يقدم هذا الجزء الصغير من الأعمال المضللة التي أنجزتها بنفسي، وتكللتْ بالنجاح أيَّ خدمةٍ خاصة لأيّ فردٍ من العائلة. قُدتُ العربة إلى القرية، وبعتُ المعدات كاملة إلى تاجر الحديد والأدوات المعدنية مقابل سبعة عشر جنيهاً؛ الثمن الذي ادعى أنَّه قيمة هذه المعدات. وقد امتدحني البستاني كثيراً؛ إذ بدا يعتقد أن الكثير من الناس أُنقذوا من النار بهذا التصرف. وأنا أحسب أن الرابح الوحيد من كل ذلك كان تاجر الحديد والأدوات المعدنية. وحين عدتُ الى المنزل، كان مشهد الأسى جارياً على قدمٍ وساق، ولم يكن يخلو من روح الدعابة؛ فوالدتي، بالرغم من متاعبها، وجدتْ وسيلةً للحفاظ على عدد محدد من الحاجيات العزيزة على قلبها. لم تكن حاجاتٍ فخمة لأن بهرجةَ المنازل في تلك الأيام لم تكن فاخرةً كما هي اليوم، ولكن كان هناك بعض الخزف الصيني، وقليل من الزجاجيات وبعض الكتب، ومخزون معين من أدوات الفضة المنزلية. كانت هذه الحاجات، وأشياء أخرى من هذا القبيل، تُنقَل خلسة إلى مسكن صديقنا العقيد غرانت من خلال شق بين حدائقنا. وكانت أختاي -بعمر السادسة عشرة والسابعة عشرة آنذاك- وبنات آل غرانت اللواتي كن أصغر سناً، هن اللصوص في هذهِ العملية. وكان من دواعي سروري المشاركة في مثل هذه العمليات وفي أي مشروع، وهكذا خدعنا الدائنين، فيما بيننا، وفي حدود قدراتنا، وسط اللعنات، ولكن بالابتعاد المتسم بحس الدعابة عن العنف الفردي من الرجال المسؤولين عن الممتلكات. ما أزال أمتلك بعض الكتب التي سرقناها بهذهِ الطريقة. ولبضعة أيام، عاشت العائلة كلها تحت سقف العقيد المضياف، تعتني بنا وتعمل على راحتنا زوجتهُ، أَحبُ النساء إليهِ. ثم تبعنا أبي إلى بلجيكا واستقررنا في بيت كبير خارج أسوار مدينة بروج. ومن وقتها حتى وفاة والدي، كان كل شيء يكتمل بالمال الذي تكسبه والدتي. فعادت مرة أخرى إلى تأثيث المنزل، وكان هذا المنزل الثالث الذي عملتْ على تأهيله منذ عودتها من أمريكا قبل عامين ونصف.

مضى ستّة أفراد منّا إلى هذا النفي الجديد. غادر أخي هنري كامبريدج وكان مريضاً، وأختي الصغرى مريضة، ومع أننا بالكاد يخبر بعضنا الآخر بأننا نواجه الأمر الواقع، بدأنا نشعر بذلك الشيطان المُدمِّر، مرض السل، يعيش بيننا. كان والدي كسير القلب بقدر ما كانتْ صحتهُ معتلة، لكنه ما فتئ يعمل على سجلاته الكنسيّة كلما يجلس إلى مكتبهِ. في حين كنتُ أنا وأختي الكبرى بصحةٍ جيدة؛ لكنني كنتُ عالةً، بائساً، كسولاً، إنساناً في قمة اليأس، وشاباً أخرق بعمر التاسعة عشرة؛ دون أدنى فكرة عن مهنة، أو حِرفةٍ، أو تجارة. علاوةً على ذلك، أتذكر أنني كنت سعيداً إلى حد ما؛ لأنه كانت هناك فتيات جميلات في بروج بإمكاني أن أتخيل أنني واقعٌ في حالة حب معهن، ثم أنني ابتعدتُ عن الشقاء الحقيقي للمدرسة. ولكن فيما يتعلق بحياتي المستقبلية، لم يكن لديَّ طموحٌ حتى.

ثم أخذ ينتابني شعور بين الفينة والأخرى؛ إذ يعزّ عليَّ رؤية والدتي مضطرة إلى فعل الكثير من أجلنا، وأننا نقف مكتوفي الأيدي بينما هي مجبرة على العمل باستمرار، ولكن ربما صار لزاماً علينا أن نفكر أكثر في الأمر لو أنها لم تضطر إلى العمل كما هي حالة الحياة المعترف بها لسيدة كبيرة في الخامسة والخمسين. ثم، أخذ الحزن يأخذ مكانه في المنزل بيننا شيئاً فشيئاً، وأصبح أخي عاجزاً. وأكدوا تلك الكلمة المروعة، التي ظلت أبشع كلمة بالنسبة إلينا من بين جميع الكلمات ولعدة سنوات. وهكذا باتت رئتاه هشتين، وكان كل ما يحتاجه شيئاً من العناية الخاصة بوصفها ضرورة مؤقتة، والسبب مرض السل! قال ذلك طبيب من بروج، وكنا نعلم أنه على حق. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، باتت مهنة والدتي الأبرز هي التمريض. كان ثمة رجلان مريضان في المنزل، وكانت يداها هي التي ترعاهما. وبلا شك، واصلتْ عملها في كتابة الروايات.

كنا قد اعتدنا على معرفة أن الروايات ستكون مُتاحة قريباً على فتراتٍ زمنية محددة، وطالما كانت قريبةً. حجزت قوارير الطبيب وزجاجات الحبر أماكن متساوية في غرف أمي. لقد كتبتُ العديد من الروايات في ظل العديد من الظروف؛ لكنني أشك شكاً كبيراً في قدرتي على كتابة رواية واحدة عندما يكون قلبي بجانب سرير ولدي الذي يحتضر! لم أرَ نظيراً يوماً لقدرتها على تقسيم نفسها إلى قسمين، والحفاظ على ذكائها كما هو، ذكاءً نقياً من متاعب العالم، ومؤهلاً للواجب الذي كان عليها القيام بهِ. لا أرى أنَّ كتابة رواية هي مهمة من الصعوبة بمكان على رجل إنجازها، لكنها مهمة تتطلب روحاً تعيش حالةً من الاطمئنان والراحة إلى حد ما. فالكتابة بروحٍ مضطربة قتلت السير والتر سكوت. مرت والدتي بكل ذلك دون أن يضيرها شيء؛ على الرغم من أنها أدت عمل ممرضةٍ نهارية وممرضة ليلية لأسرة معتلة؛ لأنه سرعان ما مات ثلاثة منهم. خلال تلك الفترة جاءني عرض من جهة ما بدخول الخدمة في فوج سلاح الفرسان النمساوي وهكذا كان قدري على ما يبدو؛ أن أكون جندياً. لكن يجب أن أتعلّم الألمانية والفرنسية أولاً؛ لغتين لا أعرف عنهما شيئاً تقريباً! وكان ينبغي الالتحاق بالخدمة في ذلك العام لإتمامها دون مصاريف، فقمتُ بواجبات مرشدٍ تقليدي في مدرسةٍ كان يرعاها وليام دروري في بروكسل حينئذٍ. كان السيد دروري أحد الأساتذة في هارو حين دخلتُ المدرسة في السابعة من عمري هناك، وهو اليوم -حتى بعد مضي ثلاثة وخمسين عاماً- يرأس القداديس بصفتهِ قسّاً في ذلك المكان.

سافرتُ إلى بروكسل، وقلبي يغوص في داخلي من التفكير في أن هناك من أودعَ بين يدي مهمة تعليم ثلاثين صبياً! ولايسعني إلا أن أرجو أن يذهب هؤلاء الأولاد إلى هناك لتعلم اللغة الفرنسية، وأن آباءهم ليسوا متخصصين بما يتعلق بتحصيلهم الدراسي الكلاسيكي. أتذكر في مرتين، أرسلوني لاصطحاب التلاميذ في نزهة، ولكن بعد المحاولة الثانية قالت السيدة دروري إن ملابس الأولاد لن تصمد أمام أي تجارب أخرى من هذا النوع. لا أذكر أي تعليم تعلمته من لغات أخرى، ولكن لما كنت لم أمضِ سوى ستة أسابيع في هذا المنصب، فربما لم تكن دروس الاستئناف قد بدأت بعد. وفي نهاية الأسابيع الستة وصلتني رسالة عُرِضَ عليَّ فيها وظيفةٌ مكتبية في مكتب البريد العام، فقبلتها.

ومن بين أعز صديقات أمي ممن كان المرء يُعول عليها، السيدة فريلنغ؛ زوجة كلايتون فريلنغ، الذي كان والدهُ السير فرانسيس فريلنغ، يُدير مكتب البريد آنذاك. كانت قد سمعت بمنصبي البائس، فرَجَتْ والد زوجها كي يجد لي وظيفةً في مكتبه، فأسرعتُ عائداً من بروكسل إلى بروج في طريقي إلى لندن، ووجدتُ أن عدد المصابين في عائلتي قد ازداد؛ فأختي الصغرى، إميلي، التي عندما غادرت المنزل كان وضعها الصحي على المحك، كانت متوعكة، ولكن بلغة الأمل الكاذب المدرك للحقيقة؛ إلا أنه يكذب خوفاً على أصحاب القلوب الضعيفة، فوصفتها على أنها متوعكة؛ غير أنَّ مرضها كان شديداً ومصيرها محتوماً. كنتُ أعرف ذلك عن كليهما؛ مع أنني لم أسمع ذلك بالمعنى الصريح للكلمة، ولم أتحدث به لأحد، كان والدي مريضاً للغاية، مريضاً حتى الموت؛ مع أنني لم أكن مُدركاً، فقررتْ أمي إرسال أختي الكبرى إلى إنكلترا، معتقدة أن العيش قرب هذا القدر الكبير من المرض قد يكون مؤذياً لها. حدث كل ذلك في أواخر خريف عام ١٨٣٤، في الربيع الذي وصلنا فيه إلى بروج. بعد ذلك تُرِكتْ والدتي وحيدةً في منزل كبير خارج المدينة، مع سيدتين بلجيكيتين عاملتين؛ لترعى هؤلاء المرضى المحتضرين -زوجها وأطفالها- ولتكتب روايات لإعالة الأسرة! وقد كتبتْ أفضل رواياتها في هذه الفترة من حياتها المهنية. سأعود في الفصل التالي إلى بداية عملي في مكتب البريد. قبل عيد الميلاد مباشرة مات أخي ودُفِن في بروج، وفي فبراير التالي توفي والدي، ودُفِن إلى جانبه، وماتت معهُ تلك المهمة المضجرة التي كان يؤديها، والتي لا يسعني إلا أن آمل أنها كانت مصدرَ عزاءٍ لهُ خففتْ من وطأة أيامهِ الأخيرة. أحياناً أنظر إلى الماضي، ولساعات أُفكِرُ ملياً في مصيره الوخيم؛ فقد كان رجلاً متعلماً تعليماً رائعاً، يؤدي أدواراً مميزة، ولديه قدرة هائلة على العمل، ويتمتع بقوة بدنية تفوق بكثير متوسط قوة الرجال. لم يكن من المدمنين على الرذائل والملذات، وكان محباً بطبيعته، حريصاً على رفاهية أطفاله، وُلد وهو يملك ثروات متوسطة المستوى؛ حتى يمكن القول عندما بدأتْ حياتهُ، إنه كان يملك كل شيء تحت قدميه. لكن سارت الأمور كلها على نحوٍ خاطئ معه، وكأن لمسة يدهِ تزرع الفشل. فشرع في مشروعٍ ميئوس منهُ يتلوه المشروع الآخر، وأنفق كل ما في حوزتهِ من مال في ذلك الوقت. بَيْدَ أن أسوأ لعنة حلتْ عليهِ كانت مزاجه سريع الانفعال! إلى الحد الذي عجز معه حتى أولئك الذين أحبهم أكثر من غيرهم عن تحملهِ. كنا جميعاً مبتعدين عنه، ومع ذلك أحسبُ أنه كان سيضحي بدماء قلبه من أجلنا فرداً فرداً. كانت حياته مأساةً تراجيدية طويلة الأمد، كما رأيتها. بعد وفاته انتقلت أمي إلى إنكلترا، فاستأجرتْ وأثثت منزلاً صغيراً في هادلي؛ بالقرب من بارنت. كنتُ آنذاك موظفاً في مكتب البريد في لندن، أتذكر بوضوح كيف كانت تُضفي بهجةً على المكان بطهيها وجبات عشاء صغيرة، ورقصات بسيطة، ونُزهات قريبة، في حين كانت هي نفسها تتوجه إلى العمل كل صباح قبل وقتٍ طويل من مغادرة الآخرين أسرّتهم، لكنها لم تمكث في هادلي أكثر من سنة؛ حيث سافرت إلى لندن، وأخذت منزلاً وأثّثتْه من جديد. ثم تزوجتْ أختي الناجية وانتقلتْ إلى كمبرلاند، وسرعان ماتبعتها أمي. وفي هذه المرة، قامت بما هو أكثر من مجرد استئجار منزل! لقد اشترت قطعة أرض صغيرة -حقلاً من ثلاثة أفدنة قرب البلدة- وبنت لها مسكناً. حصل ذلك عام ١٨٤١ حسبما أذكر، وهي بذلك قد أنشأتْ وأعادتْ تشييد حياتها ست مرات خلال عشر سنوات؛ لكنها وجدتْ المناخ في كمبرلاند قاسياً للغاية. انتقلتْ في عام ١٨٤٤ إلى فلورنسا؛ حيث بقيت حتى وفاتها في عام ١٨٦٣. واستمرتْ في الكتابة حتى عام ١٨٥٦؛ حين بلغت ستاً وسبعين عاماً من العمر، وكتبتْ خلال ذلك ١١٤مُجلداً؛ كتبتْ أولهُ بعمر الخمسين فحسب. تُقدم حياتها المهنية تشجيعاً كبيراً لأولئك الذين لم ينطلقوا في حياتهم ويحققوا طموحاتهم مبكراً، لكنهم ما يزالون يطمحون لإنجاز شيءٍ قبل أن يغادروا هذا العالم. كانت امرأة غير أنانية، مُحِبة، وفي غاية المثابرة والدأب، لها قدرةٌ كبيرة على التفكه ولها مواهب جمة. وكانت تتمتع كذلك بقدرٍ كبيرٍ من الطاقات الإبداعية الخلاقة وحس الدعابة، والشعور الصادق في الحب، لكنها لم تكن واعية الرؤية ولا دقيقة، وفي محاولاتها لوصف الأخلاق والآداب وحتى الحقائق، لم تتجنب مزالق المبالغة.