يبدأ تولستوي الريفي زيارة إلى موسكو حيث ينتظره بعض الأعمال ولقاء الأصدقاء وبعض المعارف، وحيث هو في موسكو تروّعه الأحياء والأسواق والتجمعات السكنية الفقيرة، تلك التي تكتظ بالآلاف من المشردين والفقراء والمتسولين. يحاول المساعدة لكن حجم الظاهرة أكبر من أن يفعل شيئاً، يلجأ إلى الأصدقاء والأقارب فيتعرض للسخرية ويشعر بالخزي لزيفهم الشكلاني، يفكر ويبحث عن حلول، لكن السكين هي سكينٌ في حالة واحدة فحسب؛ عندما تكون حادةً، وعندما تقطع ما نحتاج إلى قطعه، لكن أيّ سكين هذه التي يريد أن يقطع بها تولستوي ظاهرة التسول في موسكو القرن التاسع عشر؟ أَقَطَعَها فعلاً أم بقيت كلماته مجرد كلمات يوتوبية؟

شكلانياً، على الأقل، نعيش متعة الألم مع تولستوي في تجواله في تلك الأحياء والأسواق والمساكن بلمساته التصويرية ذات الرنين الملموس والنغمة الساحرة، إنّه ينقل بكلمات دقيقة صور المشاهد كما لو أنك تشاهد فيلماً سينمائياً، فيرسم المكان الكلي للحدث في صورة من الأعلى، ثم يدخل في جزئيّات المكان، ثم يمنحك لمسةً لخصوصية الزمن، ثم يرسم لوحةً للشخصية، التي لا يتردّد بعدها في الدخول إلى عمقها النفسي والفكري والوجودي وأحياناً العبثي، والأكثرُ إثارةً أنه عندما يُسقِط قدراته العقلية على هذه الشخصيات لا يخجل من قول إن هذه الشخصيات، بتفكيرها الذي ظنه بسيطاً، أظهرت مدى سذاجته هو. كل ذلك نقرأه في المشاهد التصويرية في سوق خيتروف وملجأ لبينسكي، وبيوت رجانوف… لِمَ لا إنه تولستوي الذي اعتدناه روائياً؟.. لنقرأ هذه النغمة التراجيدية:

« لم تثيرا فيَّ أيّ شفقة، بل الاشمئزاز، لكنّني رأيت أنّ إنقاذ الطفلة ضروري، وعليّ أن أستثير عواطف النساء اللاتي يشعرنَ بالأسف على حال هذه المرأة وأمثالها من النساء الأخريات، وأرسلهنّ إلى هنا. لو تفكّرت في كلّ ماضي المرأة الطويل، وكيف أنها أنجبت الطفلة وأرضعتها، وربتها وأطعمتها، وهي في الحالة التي رأيتها، وربما بلا أدنى مساعدة من الناس، وبتضحيات كبيرة، ولو أنني فكرت أيضاً برؤية الحياة التي تشكّلت عند هذه المرأة؛ لأدركت أن قرارها لم يكن فيه أيّ جانب سيّئ أو غير أخلاقي، وأنّها فعلت كلّ ما تستطيعه؛ أي أنّها فعلت ما تعدّه الحل الأمثل بالنسبة إليها. يمكن أخذ الفتاة من أمها بالقوة، ولكن لا يمكن إقناع الأم بأنّها مذنبةٌ ومخطئةٌ لأنّها عرضت ابنتها للبيع».

لكن هذه الفلسفة الحياتية التي تعلّمَها تولستوي من هؤلاء الفقراء الممتلئين بالبؤس، والتي كان يعتقد أنه قد أتقن فنّها، لم تمنعه من توصيف فعله وفعل من هم مثله ممن يتناولون اللحم كل يوم، ويضعون السجاد والجوخ على أرضيات بيوتهم، وحتى فوق ظهور خيولهم، بأنه جريمة تُرتكب دائماً وباستمرار.

هل هذا هو الوجه الحقيقي للمدن، الذي لا يرى فيه القروي شيئاً لافتاً للنظر؟ هل كان الحال دائماً على هذا النحو، وسوف يبقى، ويجب أن يبقى؛ لأنّ هذا هو الشرط الأساسي للحضارة؟ يتساءل تولستوي.

«في دائرة خامونيفنيكا، عند سوق سمولينسكي، في زقاق بروتوشني، بين مفرق بيروغوفوي ونيكولسكي، تقع هناك البيوت التي تسمّى بيوت رجانوف أو قلعة رجانوف. أكبر مكان للفقر والفسوق.. هنا كل شيء وسخ، رائحة كريهة تنتشر في الأبنية والمداخل وعند الناس أيضاً. كان أغلبية الناس الذين رأيتهم هناك يرتدون ثياباً ممزقة، وأشبه بالعراة».

انتهت رحلة تولستوي في أبنية الفقر والبؤس، وانتهى معها عمله الخيري والإحصائي بعد أن شارك في حملة موسكو لإحصاء المشردين والمتسولين والفقراء، لكنّ عمله الفكري أُوقِدت فيه شرارةٌ لن تنطفئ؛ إنه كالطبيب الذي يشخص الحالة، ومن ثم يبحث لها عن العلاج، فذهب إلى الريف، وهو مستاء من الجميع، لكن أفكاره ومشاعره، بالإضافة إلى أنها استمرت في التدفق، تضاعفت معها قوته الداخلية، وأول ما قرره في وجدانه وفي عقله (وهو جوهر كتابه) أن رغبة الأغنياء تكمن في الوصول إلى ذلك الوضع الذي يعملون فيه أقل، ويستخدمون خدمات الآخرين بشكل أكبر. وتبدأ الأسئلة بالتدفق من جديد:

لماذا كسب لقمة العيش يتحدّد في المدينة؟ لماذا يذهب أهل الأرياف إلى المدينة والخيرات كلها في الريف؟ لأن احتياجاتهم تفرض عليهم أن يبيعوا ثرواتهم لتجار المدينة عدا الضرائب والريوع والجندية، التي تستهلك أهل الريف؛ فسبب هذا الفقر هو أننا أخذنا من أبناء الريف كلّ ما هو ضروري لحياتهم، ونقلناه إلى المدينة. السبب الثاني هو أننا هنا في المدينة، وبعد أن نستخدم كلّ ما جئنا به من الريف، برفاهيتنا الحمقاء، سنغري ونفسد كل أولئك القرويين الذين جاؤوا إلى المدينة خلفنا، لكي يسترجعوا، بأية طريقة، ما أخذناه منهم:

«نحن – الأغنياء- بنينا بثرواتنا جداراً عازلاً يفصلنا عن الفقراء، هو جدار النظافة والثقافة، ولكي نساعدهم علينا أولاً أن نهدم هذا الجدار».

ويبدأ في نقد الأسس العلمية للاقتصاد، ولا سيما أسس العملية الإنتاجية: الأرض ورأس المال والعمال، فيشير إلى أن هناك عوامل أخرى تم إغفالها كالشمس والماء والهواء والتعليم والمهارات واللغة، ولكن كيف امتلك البعض الأرض ورأس المال وأدوات العمل وجُرِّد منها آخرون؟ هنا يطرح ببساطة قصة شعب فيجي، فقد فرضت عليهم أمريكا ضريبة قالت إنها بسبب العنف ضد مواطنين أمريكيين، وبحجة عدم التسديد تم أخذ بعض الجزر الغنية رهينةً، وأقاموا عليها مزارع البن والقطن، واستعبدوا السكان المحليين باتفاقيات لم تنقذهم منها بدائيتهم، لجأ ملكهم إلى الإنكليز ووضعَ نفسَه تحت حمايتهم ثم أعلن التبعية لهم، تردد الإنكليز بحذر، فلجأ إلى شركة أسترالية عُرفت فيما بعد بالشركة البولينيزية، التي تحكمت في كل اقتصاد فيجي، فأصاب حكومتها الفقر، عندها قبلت بريطانيا بتبعية فيجي، ما أدى في النهاية إلى ضياع فيجي واستعباد شعبها… المجرم إذاً هو المال، الذي يُسكّ ويطبع ويوزع ثم يُفرض ضريبةً على الناس فيبيعون عملهم بهذه القيمة التي تحددها الدولة، وترفض في المقابل زيادة الأجور، إن اختراع المال هو آلية أخرى من آليات الاستعباد، ووسيلة من وسائل العنف.

إذاً، نحن أمام ثلاث وسائل للاستعباد استعباد السيف وهي وسيلة بدائية، ثم استعباد الجوع بسلب الأرض، ثم استعباد المال بالضريبة… قد يعتقد البعض أن العبودية انتهت الآن، لكن تولستوي يقرر أنّ العبودية الشخصية لم تختفِ من مجتمعاتنا المتحضرة، بل يمكن القول إنّ قوّتها ازدادت مع التزامات عسكرية كبيرة لبقائها في الآونة الأخيرة، فماذا عن الجيش أليس الجنود فيه مستعبدين؟ وماذا عن الدولة، ألا يعاني أفراد الشعب من عبودية للدولة، التي تستطيع، وفق إرادتها، أن تجعلهم مفلسين، بعد أن تأخذ منهم كلّ ما ينتجونه، وتصرفهم من عملهم، وبعد أن تسوقهم إلى العبودية العسكرية؟ لكن علم القانون الاقتصادي ينفي، وعلم القانون المالي ينفي، وعلم القانون الحكومي (نظرية الدولة) ينفي، فيقرر تولستوي من جديد أن هذا العلم له هدف محدد، وهو يبلغه؛ هذا الهدف هو تعزيز الخرافات والأوهام عند الناس، وبهذا يكون قد منع البشرية من مواصلة تقدمها نحو الحقيقة والصلاح.

هنا لا بد من مصارحة الذات:

فإذا أردنا مساعدة الناس فعلينا، أولاً، التوقف عن التسبّب في بؤسهم؛ أي أن نتوقف عن المشاركة في استعبادهم؛ فما يجذبنا إلى استعباد الناس هو أننا اعتدنا، منذ الطفولة، ألا نقوم بأيّ شيء، واعتدنا الاستفادة من جهود الآخرين:

«إذا كنتُ مشفقاً على الحصان المنهك الذي أركبه، فعليّ أولاً أن أنزل عن ظهره، وأن أتابع رحلتي ماشياً».

علي أن أقوم بأعمال خدمتي بنفسي، وفي المقابل أعطي من كانوا يخدمونني المال، أو أعطيه لفقراء آخرين… كم هو يوتوبي هذا الكلام، ولا أدري إن كان قابلاً للتطبيق العملي، لكنه يستفز الحقيقة الأخلاقية، كما يستفز العقل.. إن تولستوي يقدم هنا وجهة نظر تحتاج إلى تأمل، لكنك لا تملك إلا أن تتفق معه تماماً في أن كلّ أولئك الذين يعدّون أنفسهم رجال دين، أو موظفي دولة، أو نخبة ثقافية، أوعلماء، أو فنانين، إنما هم متحرّرون من كفاح البشرية من أجل الحياة، ويتركون عبء هذا الكفاح على بقية الناس، مستندين إلى فكرة أنّ خدمتهم الحكومية تعوّض عدم مشاركتهم.

لكن المفاجأة التي يصدمنا بها تولستوي، وتستفز الجدل في داخلنا، هي غاية العلم والفن، ولا يستثني نفسه من ذلك: إذا سألنا أهل العلم والفن عن غاية عملهم فـ«إجابتهم تذهلك حالاً بوقاحتها، لأنها لا تستند إلى براهين، حيث يقولون، دون أيّ أدلة على صحّة كلامهم، كلاماً مشابهاً لما قاله الكهنة في الماضي، وهو أنّ نشاطهم هو الأكثر ضرورة وأهمية لجميع الناس، ومن دون نشاطهم تفنى البشرية»، لكنه لا يلغي العلم والفن، بل يشترط أن يربطا نشاطهما الخاص بالعلم التجريبي والوضعي والنقدي؛ لذلك يفند أوهام هيغل في فلسفة الروح ونظرية الدولة، ويحطم وضعية كونت التي عدت البشرية كائناً حياً، تماماً كما نقد مرجعيتها اللاهوتية في نقده مفهوم الكفارة، ويمر على مقولات سبنسر الواهية، ويقرر أن العلم عندما أدرك أنه لم يعد يتضمّن أيّ أفكار سليمة، أطلق على نفسه اسم «العلم الذي يسعى من أجل العلم».

حسناً، ما الحل؟

التقسيم المنطقي للعمل… وهنا تتجلّى فرضية تولستوي بقوتها الساخرة، وبدقّة المحلل والناقد اللاذع، يقول:

«من الغريب أن يعتقد الإسكافي أنّ الآخرين يجب أن يوفروا له قوت يومه؛ لأنه يواصل عمله في صناعة الأحذية التي لم يعد أحدٌ بحاجة إليها، ولكن ماذا عن أولئك الإداريين ورجال الدين وممثلي العلم والفن، الذين ليس فحسب لا ينتجون شيئاً مفيداً ملموساً، بل لا أحد يقبل على بضاعتهم أيضاً، لكنهم رغم ذلك تجرؤوا على الطلب من الآخرين، مستعينين بقانون تقسيم العمل، أن يقدموا لهم أفضل الطعام والشراب واللباس».

لقد قدم العلم مخترعات كثيرة: البرقيات والهواتف ومحركات البخار و… لكنه لم يحقق شيئاً لحياة العمال، أما الفن فحدث ولا حرج، يكفي أنه اقتصرت جمالياته على الأغنياء، إضافة إلى ما تنفقه الدولة عليه من دعم أخذته أساساً ضريبةً من الناس.

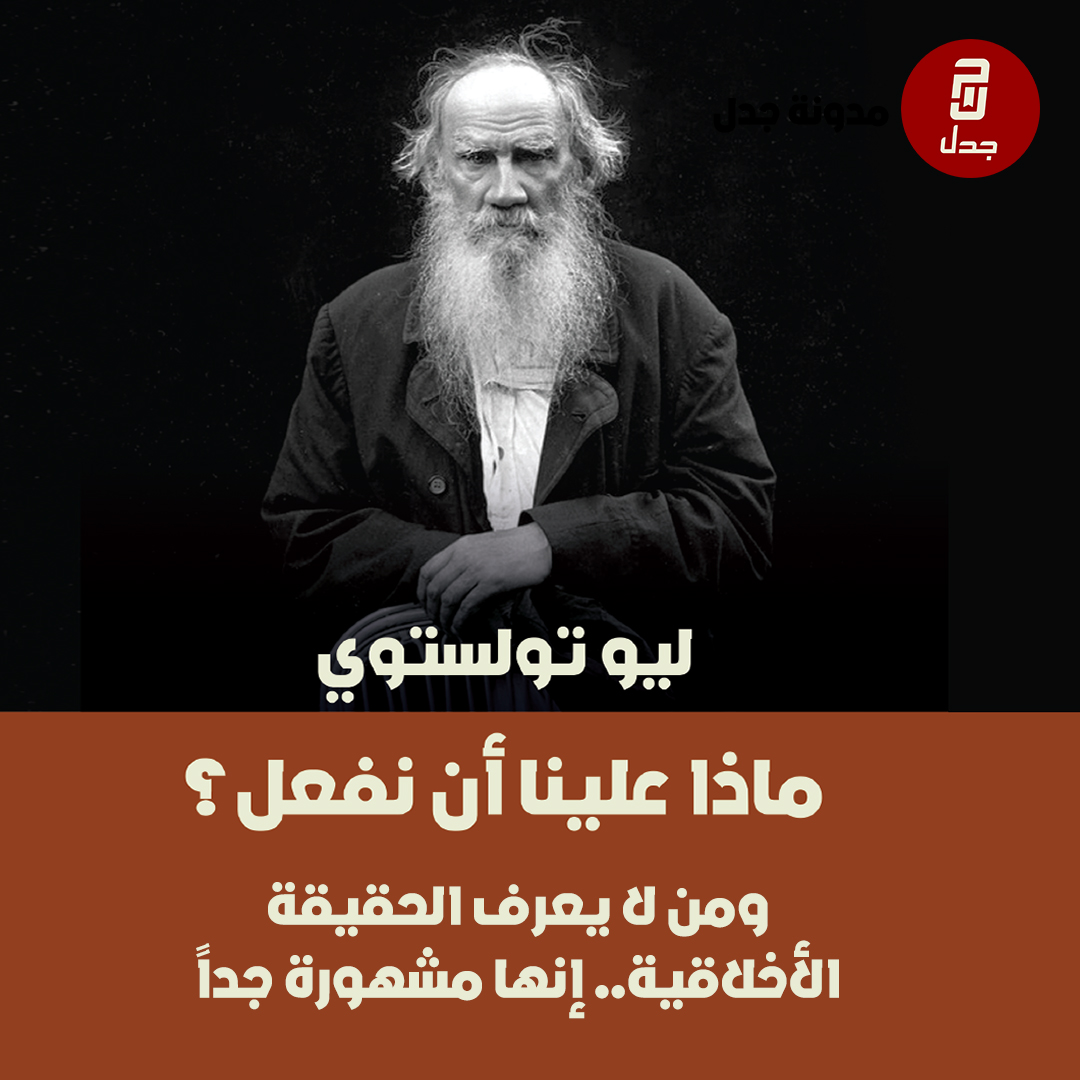

والآن، ماذا علينا أن نفعل؟

- التوقف عن الكذب على الذات وعلى الآخرين، والبحث عن الذات والمسار الواضح:

«عندما اعترفت وندمت فحسب؛ أي عندما توقفت عن النظر إلى نفسي على أني شخص مهم، بل بدأت أنظر إلى نفسي على أني شخص عادي، مثل جميع الناس، حينها فحسب أصبح مساري واضحاً لي.

- أن أتعلم كسب الرزق الحقيقي؛ أي ألا أعيش على حساب الآخرين:

«أؤمن طعامي وشرابي وتدفئة بيتي ومسكني بنفسي، وأن أخدم الآخرين من خلال هذه الأشياء».

- التخلي عن اعتقادي بامتلاكي حقوقاً وميزات وخصوصية عن الآخرين، والاعتراف بأنني مذنب.

- تطبيق ذلك القانون الأبدي، الذي لا شك فيه، المتمثل في العمل بكل طاقتي، وألا أخجل من أي عمل، وأن أصارع الطبيعة للحفاظ على حياتي وحياة الآخرين.

المُلكية هي أصل كلّ الشرور، والعالم كله تقريباً مشغول بتوزيع وتأمين المُلكية… فباسمها تحدث في هذا العالم الحروب والإعدامات والمحاكم والمعتقلات والترف والفساد والقتل وخراب البشرية.

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب مؤثَّثٌ بالمقولات النابعة من حكمة عقل تولستوي، والتي قد تشكل كل مقولة منها إرهاصاً لنظرية في الأنثروبولوجيا، وفي علم الأخلاق، والإنسانيات عموماً، يقرر هو ذاته أن هذه المقولات، ومن ثم الحلول، لا تكتمل إلا بالنساء؛ فالنساء يصنعنَ الرأي العام، بل النساء هنَّ الأقوى في عالمنا؛ النساء يقدنَ البشرية إلى الخلاص، لكنّه يحصر دورهن في الفلك الذي رسمه هو حلاً للإشكالية الجوهرية التي أثارها:

«الأم الحقيقية، التي تعرف عملياً شريعة الله، هي من سوف تربي أولادها على الالتزام بها. ستشعر مثل هذه الأم بالألم عندما ترى طفلها يبالغ في طعامه ودلاله ولباسه؛ لأنها تدرك أنّ هذا كله سيصعّب عليه الاستجابة لإرادة الله التي عايشتها الأم. هذه الأم لن تعلّم ابنها أو ابنتها كيف يتحرران من العمل، بل ستعلّمهما ما يساعدهما على تحمل مسؤولية العمل في حياتهما».

أجل، أيتها النساء الأمهات، في أياديكنّ، أكثر من أيّ أحد آخر، خلاص العالم.